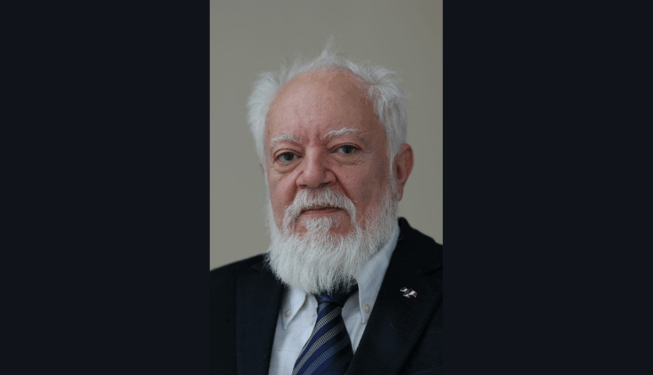

Davide Ruggi è nato ad Ischia il 22.12.1949 e si è laureato in Fisica alla Federico II di Napoli il 14.02.1974.

Ha viaggiato molto nella sua vita per motivi professionali ma dal 1987 vive a Mosca in pianta stabile. Da quell’anno ha avuto l’incarico per mantenere i rapporti tra le strutture di ricerca del gruppo Montedison e le istituzioni scientifiche sovietiche; dal 1992 e fino alla sua chiusura nel 2001, è stato a capo dell’ufficio di rappresentanza “Montedison” nella Federazione Russa.

Oggi lavora per il gruppo bresciano “Camozzi” e si occupa di grandi macchine utensili, destinate principalmente ai produttori di macchinario per la produzione di energia, in particolare per la filiera dell’energia nucleare.

Come saprà l’opinione pubblica italiana, come quella europea, è fortemente divisa sul conflitto in atto da oltre un anno scatenato con l’invasione russa in Ucraina. I vari sondaggi riportano il dato che gli italiani come popolo sono sfavorevoli all’invio di armi all’Ucraina da parte del nostro governo e di quelli dell’UE. Da una parte si teme un’escalation del conflitto, dall’altra una guerra nel cuore dell’Europa impoverisce economicamente tutti.

Tuttavia il mondo politico delle istituzioni e quello dei media intendono la pace solo in un modo: la ritirata della Russia dal territorio ucraino. E dichiaratamente sostengono e auspicano l’idea di una Russia senza Putin.

Russi invece, dal suo osservatorio, come vedono l’idea di pace o quanto meno di un cessate il fuoco considerate le enormi e dolorose perdite umane e militari da ambo le parti? I russi quanta paura hanno di questa guerra che il Presidente Vladimir Putin definisce ancora oggi operazione militare speciale?

È molto difficile dare una risposta semplice e univoca a questa domanda. In generale i russi sono a favore di una soluzione delle controversie mediante negoziati e credo di non essere lontano dal vero dicendo che un cessate il fuoco, seguito dall’inizio di una seria trattativa, anche qua sarebbe accolto con favore dalla stragrande maggioranza.

“Nella memoria storica del popolo c’è però il ricordo dei ripetuti tentativi da parte di coalizioni, sempre guidate da una potenza europea, d’intervenire militarmente in Russia: le invasioni polacca (1609-12), svedese (1700-09) e francese (1812), la guerra di Crimea (1853-56), l’intervento dell’Intesa nella guerra civile (1918-22), infine l’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Wehrmacht (1941-45) non sono state certamente dimenticate e sono all’origine di quella che a noi italiani può sembrare un’eccessiva sensibilità dei russi nei confronti della sicurezza. Alla luce delle numerose espansioni della NATO verso Est dal 1990 ad oggi, non sono pochi a vedere nell’attuale “operazione militare speciale” il minor male, il tentativo di contrastare la ripetizione di eventi storici che provocarono lutti e distruzioni su scala molto maggiore.

Le Sanzioni: dopo un anno di conflitto l’auspicata crisi economica che doveva, secondo gli intenti occidentali, far collassare il sistema economico, bancario e produttivo della Russia è avvenuta? C’è crisi? Come vivono i russi oggi? Quelli delle metropoli e quelli nel vastissimo territorio russo in ambienti più rurali?

Sull’efficacia delle sanzioni economiche e commerciali come strumento politico è in corso da molti anni tra gli esperti una discussione alquanto viva e ciò non è strano, poiché questa pratica fu affrontata già nel terzo capitolo del trattato sull’arte della guerra del generale e filosofo cinese Sunzi (VI secolo a.C.). Analizzando 115 casi concreti di applicazione di sanzioni economiche per ottenere mutamenti politici, il politologo americano Pape afferma che soltanto in 5 casi sia stato ottenuto il risultato desiderato, mentre Hufbauer sostiene che 40 casi su 115 abbiano avuto un successo, sia pure parziale.

In generale si ritiene che, per ottenere dei risultati mediante lo strumento delle sanzioni, sia necessario un tempo molto lungo e i risultati stessi non sempre siano apprezzabili. Del resto noi italiani dovremmo conoscere molto bene l’effetto, opposto a quello desiderato, che ebbero le sanzioni all’Italia della Società delle Nazioni negli anni 1935-36: l’aggressione all’Etiopia non si fermò, il regime di Mussolini ne uscì rafforzato e fu pronto ad intervenire, a fianco dei franchisti, nella guerra civile spagnola.

In Russia la crisi certamente c’è e le sanzioni occidentali hanno realmente provocato non poche difficoltà all’economia russa. Secondo la Banca Mondiale, nel 2022 il PIL russo è diminuito del 3,5% e nel 2023 dovrebbe ancora diminuire del 3,3% a causa della piena applicazione delle sanzioni europee al settore degli idrocarburi. La crescita riprenderà nel 2024 al tasso dell’1,6%, con una modesta crescita dei consumi interni e una ripresa delle esportazioni, soprattutto grazie all’orientamento delle relazioni commerciali della Russia verso nuovi mercati asiatici, africani e dell’America latina. Tutto ciò è ben lontano dalle previsioni catastrofiche che potevamo leggere nella primavera 2022 su tutti i mezzi d’informazione occidentali: non c’è stato alcun collasso del sistema produttivo, finanziario o bancario e oggi risulta chiaro a tutti che il sistema produttivo e finanziario russo è più resistente di quanto si aspettassero in Europa e oltre l’Atlantico.

A Mosca, come in tutte le grandi città, si vive praticamente come prima e se l’uscita dal mercato russo, nel febbraio dell’anno scorso, di numerose etichette occidentali (McDonald’s, Coca Cola, Ikea, H&M, Zara, ecc.) aveva fatto pensare a un sostanziale cambiamento, in realtà il cambiamento non c’è stato: le società hanno cambiato nome, spesso anche proprietà, ma continuano a operare come prima e con gli stessi prodotti di prima. Si nota però un aumento dei prezzi, soprattutto degli articoli importati mediante una catena logistica più lunga. Nelle località minori, già prima molto meno “occidentalizzate”, la differenza è meno evidente. Nelle località più vicine alle zone di operazioni militari, le differenze sono certamente maggiori, ma non conosco direttamente la situazione attuale (sebbene nel passato sia stato spesso per lavoro nelle regioni del sud della Russia e dell’Ucraina).

Soprattutto nei primi mesi di guerra c’è stato un assalto discriminatorio nei confronti del popolo russo e dei suoi rappresentanti più autorevoli nel mondo dell’arte, della cultura, dello sport, tanto che in alcuni casi sono stati esclusi da importanti eventi già programmati. Come è stato, ed è vissuto, questo atteggiamento occidentale dal popolo russo? Lo avevano previsto?

La moda contemporanea del “politicamente corretto” e della “cultura della cancellazione” non attecchisce in Russia, essa è estranea alla mentalità locale ed è generalmente ritenuta una temporanea deviazione dalla via maestra che può portare soltanto verso un vicolo cieco. Negli anni della guerra con la Germania hitleriana in Unione Sovietica si continuava a leggere Goethe, ad ascoltare Beethoven, e Mikhail Leonidovich Lozinskij nel 1946 fu insignito del premio Stalin di prima classe, la massima onorificenza letteraria dell’epoca, per la sua monumentale traduzione in russo della “Divina Commedia”, pubblicata malgrado l’Italia fosse alleata della Germania nazista (“Inferno” nel 1939, “Purgatorio” nel 1944 e “Paradiso” nel 1945). È chiaro quindi che l’ondata di russofobia in Europa è osservata come un’inattesa anomalia, anzi come una degenerazione della cultura europea, di cui quella russa è parte ormai da secoli.

Quale è la figura occidentale con ruolo politico di rilievo che i russi sentono più vicina a loro?

In questo momento non credo che tra i politici attivi ci siano figure ritenute “vicine” dai russi; ci sono non pochi intellettuali, artisti, scrittori, ma mancano – ahimé – i politici, forse perché in Occidente domina un’unica Weltanschauung che lascia poco spazio alla visione di un mondo multipolare. Il popolo russo quanto si sente e vuole essere europeo?

Ricordo bene le discussioni che ebbi, ancora alla fine degli anni ’70, con gli amici russi su questo tema. La Russia è indubbiamente parte integrante della civiltà europea; ma, contemporaneamente, essa è il ponte naturale tra l’Europa e l’Asia. Fra le tante diverse etnie che popolano la Federazione Russa (più di 190 secondo l’ultimo censimento) ci sono popoli di cultura cristiana, ebraica, musulmana, buddista, animista e sciamanista, ci sono popoli di origine e cultura turca, caucasica, iranica e mongola e non può non venire in mente il celebre poemetto “Gli Sciti” di A.A. Blok, il maggiore poeta dell’epoca d’argento della poesia russa, scritto nel 1918, nel quale egli rappresentava la Russia come una sorta di frontiera che separa l’Occidente e l’Oriente, difende il primo dagli attacchi del secondo e simultaneamente funge da ambasciatore per stabilire una relazione di pace.

Come pensa che finirà questa sconvolgente guerra e brutta pagina di storia nel cuore dell’Europa del nuovo millennio?

Ogni guerra è sempre finita con un trattato di pace e anche questa dovrà finire allo stesso modo; vorrei che ciò avvenisse al più presto perché ogni giorno provoca nuovi lutti, nuove distruzioni e nuovo dolore. Sono però pessimista sui tempi, perché non vedo un mediatore che entrambe le parti possano accettare per avviare i negoziati; il candidato più adatto sembrava il presidente cinese Xi Jinping, ma sembra che non sia gradito all’Occidente. L’alternativa alle trattative è però la prosecuzione ad oltranza delle operazioni militari (con il conseguente rischio di espansione del conflitto).

Davide Ruggi le manca l’Italia? Tornerebbe a vivere nella città partenopea?

L’Italia ovviamente mi manca. La mancanza si fa notare soprattutto negli ultimi anni in cui, prima per le limitazioni derivanti dall’epidemia, poi per l’assenza di collegamenti diretti tra Russia e Italia, è diventato più complicato viaggiare. Da più di trent’anni vivo a Mosca e qua mi considero a casa; la nostalgia per l’Italia, per il mare e il sole del Sud certamente di tanto in tanto si presenta, specialmente nelle lunghe giornate invernali, quando le ore di luce sono davvero limitate a queste latitudini. Qualche anno fa pensavo di tornare in Italia, per trascorrere a Procida, ove ho vissuto gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza, il “meritato riposo”, oggi non ne sono più così certo; ma “mai dire mai”.