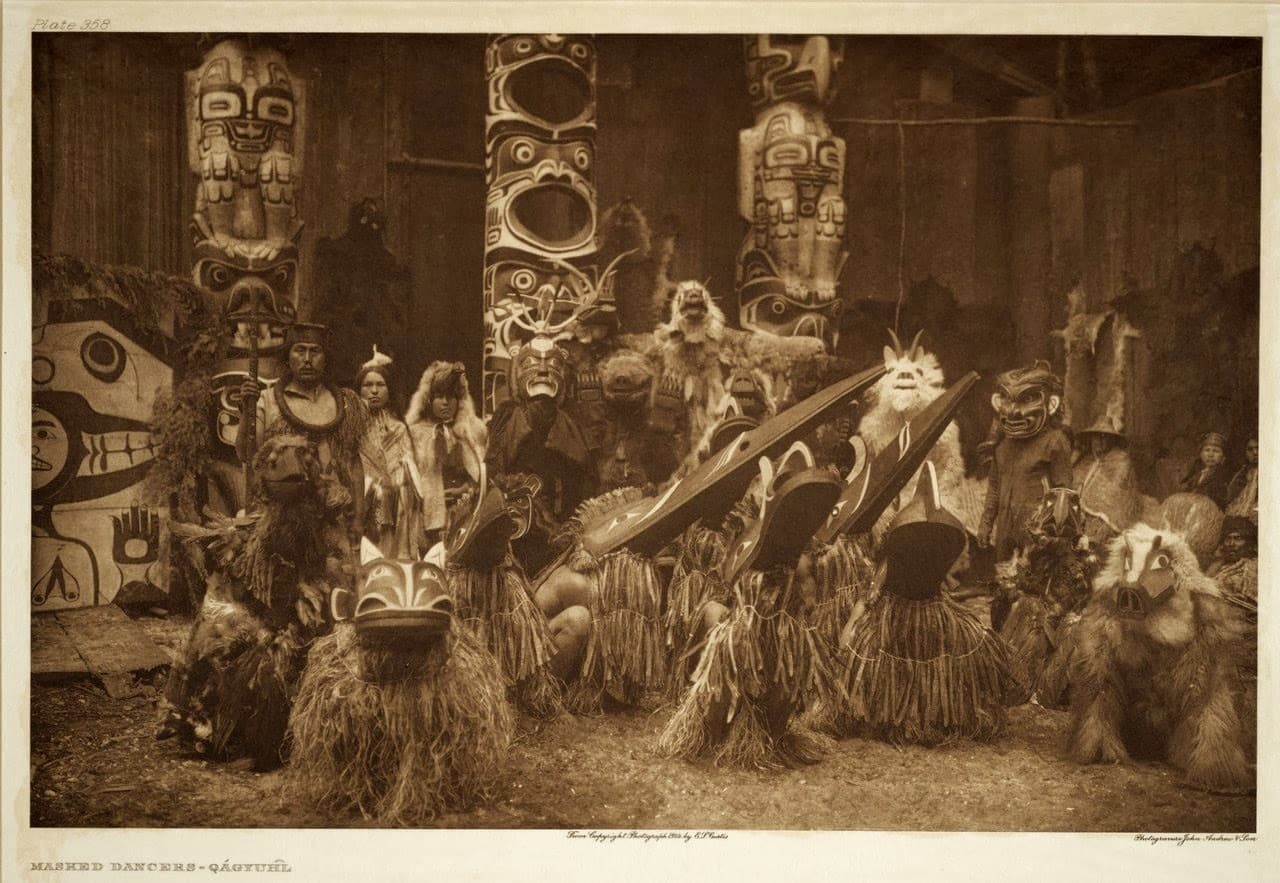

In relazione ai rapporti tra i sessi, nelle società acquisitive, questi sono assai più paritari che presso altri popoli. Infatti, la divisione del lavoro è pressoché inesistente e le donne, che non possono allattare più di un figlio per volta e sono nomadi come gli uomini, non vengono confinate alla sfera domestica. Tutto questo non spinge certamente a ritenere che le società di caccia-raccolta e le società acquisitive più in generale, siano prive di differenziazioni interne. In queste società esistono, infatti, individui più autorevoli di altri per avvedutezza e visione dei problemi (ma non è detto che debbano per forza essere maschi) o più abili di altri nella caccia o nella fabbricazione di qualche arma o monile; o, ancora, individui maggiormente ispirati e capaci di entrare in contatto con gli “spiriti’ della natura. Allo stesso modo, possono esservi uomini e donne particolarmente ferrati nelle conoscenze del mondo naturale: abitudini di certi animali, proprietà di alcune sostanze vegetali e animali usate a scopi curativi, ecc. Le condizioni generali di vita di questi gruppi (esiguità numerica, mobilità, assenza di risorse accumulabili, mancanza di una divisione del lavoro) fanno sì che le differenze tra gli individui nell’abilità del cacciare, nel valutare i problemi, nella capacità di comunicare con gli spiriti ecc. non siano stabili né trasmissibili da una generazione all’altra. Non si ha, cioè la formazione, presso queste società, di gruppi socialmente differenziati. Infine, le bande studiate dagli antropologi presentano una notevole discontinuità nella composizione. Gli individui cambiano spesso gruppo, mentre le coppie si trasferiscono con la loro prole presso bande diverse da quelle d’origine. In antropologia, viene chiamato ‘flusso’ questo complesso di movimenti che rende difficile concepire la banda come un’unità stabile dal punto vista territoriale e sociale. Tuttavia, casi come quello dei Kwakiutl e di altri popoli linguisticamente affini e geograficamente contigui (e assai probabilmente anche il caso dei popoli della preistoria europea) ci dicono che la differenziazione sociale e la stanzialità possono di fatto esistere anche presso i cacciatori-raccoglitori, per cui diventa problematico stabilire delle relazioni dirette tra forma di adattamento e organizzazione sociale. Sino agli inizi del XX secolo, i Kwakiutl e i loro vicini vivevano infatti in aree assai ricche di risorse alimentari spontanee (i salmoni) che potevano essere accumulate mediante tecniche particolari di conservazione. La stanzialità e l’incremento demografico avevano posto le premesse, nei secoli precedenti, per la formazione di una società composta di nobili, liberi e schiavi, fondata su una marcata divisione del lavoro e nella quale le famiglie dominanti avevano elaborato una ideologia della propria supremazia che trovava espressione in grandi feste in cui i nobili si cimentavano in gare di distruzione di beni a scopi di prestigio (i celebri potlach). Quanto a loro, i cacciatori-raccoglitori della preistoria europea sembra vivessero, almeno in un certo periodo, in aree talmente ricche di selvaggina da rendere superflui gli spostamenti. Anche loro avevano insediamenti fortemente stanziali e le loro società conobbero, a quanto sembra, forme di stratificazione sulla cui entità e natura è però difficile pronunciarsi.